|

|

|

|

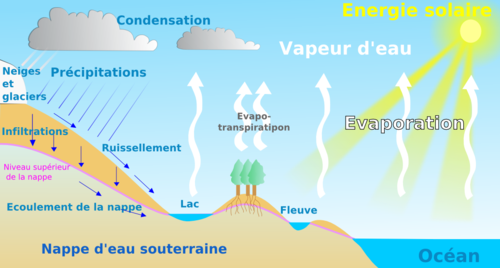

L'eau

circule en permanence dans l'atmosphère sur la terre et sous

la terre,

entraînée dans un cycle sans fin. Sous l'effet de

la chaleur du soleil,

l'eau des mers, des fleuves et des lacs s'évapore et devient

de la

vapeur d'eau qui forme les nuages.

Les nuages sont poussés par le

vent. Lorsqu'ils traversent des régions froides, la vapeur

d'eau se

condense. Elle retombe sur le sol, sous forme de pluie, de neige ou de

grêle.

L'eau ainsi retombée ruisselle sur le sol ou s'infiltre dans

le sous-sol. Elle vient grossir les fleuves, qui eux-mêmes

retournent à

1a mer et le cycle recommence. C'est le cycle de l'eau.

|

La

dynamique du cycle de l’eau

En moyenne sur l’année et sur l’ensemble

du globe terrestre, 65% des précipitations qui arrivent

à terre s’évaporent, 24% ruissellent et

11% s’infiltrent.

Des échanges d’eau se produisent

également entre l’hydrosphère et le

manteau terrestre. Par ailleurs, dans la haute atmosphère,

des molécules d’eau sont constamment

décomposées par les rayons ultraviolets solaires

et l’hydrogène ainsi créé,

trop léger pour être retenu par la

gravité, s’échappe dans

l’univers. Cependant, il semblerait que ces

phénomènes restent suffisamment

négligeables pour que globalement la quantité

totale d’eau dans l’hydrosphère reste

constante : l’analyse des sédiments marins a en

particulier révélé que le volume des

eaux océaniques avait très peu varié

depuis un milliard d’années. On peut donc

considérer que le cycle de l’eau est stationnaire

c’est à dire que toute perte d’eau par

l’une ou l’autre de ses parties,

atmosphérique ou terrestre, est compensée par un

gain d’eau par l’autre partie.

Les réservoirs

de l'eau

Il est dificile de

chiffrer le volume total des eaux terrestres.

Les

seules quantités d’eau qu’il est

aujourd’hui possible d’estimer sont celles

contenues dans les quatre grands réservoirs de

l’hydrosphère, que sont les mers et

océans, les eaux continentales (superficielles et

souterraines), l’atmosphère et la

biosphère. Les volumes les plus difficiles à

évaluer sont ceux des eaux souterraines de la

croûte terrestre, dont les estimations varient en fonction de

l’épaisseur de croûte qu’ils

considèrent.

Aucune

estimation fiable n’est en revanche disponible pour

l’eau contenue dans le manteau terrestre.

Les

stocks sont les volumes d’eau présents

à un instant donné dans un réservoir

donné. Ils donnent en quelque sorte une image

instantanée des volumes d’eau disponibles.

Les

stocks des différents réservoirs terrestres sont

donnés dans le tableau ci-dessous

(d’après L’eau, Ghislain de Marsily,

Dominos Flammarion, 1995). Les volumes sont exprimés en

kilomètres cubes. Un kilomètre cube est le volume

d’un cube de 1 kilomètre de

côté, c’est-à-dire

qu’il équivaut à mille milliards de

litres.

|

Réservoirs

|

Volume km³

|

Pourcentage

|

|

Océans

|

1 370 000 000

|

97,25

|

|

Calottes glaciaires & glaciers

|

29 000 000

|

2,05

|

|

Eau souterraine

|

9 500 000

|

0,68

|

|

Lacs

|

125000

|

0,01

|

|

Humidité des sols

|

65000

|

0,005

|

|

Atmosphère

|

13000

|

0,001

|

|

Fleuves et rivières

|

1700

|

0,0001

|

|

Biosphère

|

600

|

0,00004

|

Au final, la plus grande part de cette énorme

quantité d’eau provient des océans qui

constituent le réservoir le plus important de la

planète mais dont les eaux sont salées.

Les eaux douces de la planète, c’est à

dire celles dont la salinité est inférieure

à 3 grammes par litre, ne représentent que 3% en

volume de toute l’eau de l’hydrosphère

et encore toute cette eau n’est-elle pas disponible, la

majeure partie étant gelée aux pôles.

Le volume des eaux douces directement utilisables est finalement

d’environ 9 millions de kilomètres cubes, dont la

plus grande part consiste en eaux souterraines.

En conséquence, malgré les impressionnantes

quantités d’eau présentes sur notre

planète, nous ne pouvons disposer de fait pour notre

consommation que d’une part infime de toute cette eau. Mais

il ne faut pas oublier que l’eau circule en permanence entre

les différents réservoirs : ainsi, même

si les stocks sont limités, certains sont en permanence

renouvelés.

Source:

CNRS

|

|